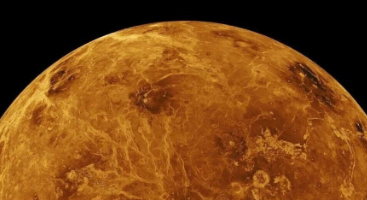

在金星与太阳之间的强光地带,一批被太阳眩光遮蔽的小行星正悄然运行。它们与金星共享轨道,却像太阳系中的 “隐形刺客”,其不稳定的轨迹可能在未来某个时刻直指地球。近日发表于《天文学与天体物理学》的一项研究通过数万年前瞻性模拟警告,这些目前难以探测的天体中,可能藏有直径超 300 米的 “城市杀手”,其撞击威力足以形成数千米宽的陨石坑。

研究团队聚焦于已知的 20 颗金星共轨小行星,揭开了它们的 “危险本质”。这些天体中 19 颗的轨道偏心率超过 0.38,意味着它们的运行轨迹会大幅拉伸,既可能远离金星,也存在与地球轨道交叉的风险。更令人担忧的是其轨道的混沌特性 —— 模拟显示,这些小行星的轨道构型每 1.2 万年就会发生一次显著交替,当前看似安全的天体,可能在未来周期内进入地球的 “危险预警区”。

“直径 300 米的小行星撞击地球,释放的能量相当于数百万吨 TNT 炸药,远超广岛原子弹的威力。” 研究负责人、巴西圣保罗大学助理教授瓦莱里奥・卡鲁巴指出,这类撞击会形成 3 至 4.5 千米宽的陨石坑,足以摧毁大型城市群并引发区域性气候灾难。更棘手的是,已有观测确认 2020 SB、524522 等三颗小行星的轨道已危险接近地球,其直径在 100 至 396 米之间,属于典型的 “潜在威胁天体”。

探测难题成为应对威胁的最大障碍。由于这些小行星长期处于太阳强光干扰区域,地基天文台很难捕捉其踪迹。研究团队针对薇拉・鲁宾天文台的模拟显示,即便最明亮的目标,在地平线 20 度以上的可观测窗口也仅有一两周,实际探测概率接近于零。“它们就像躲在路灯后的影子,只有当偶尔走出强光区时,才有可能被发现,但留给我们的反应时间极短。” 卡鲁巴解释道。

这一发现给全球小行星防御体系敲响警钟。中国工程院院士吴伟仁曾指出,人类虽已完成 95% 以上千米级近地小行星的编目,但大量中小尺寸天体仍处于 “隐形状态”,其撞击可能引发区域级灾难。目前国际社会已建立小行星预警网,但针对金星共轨这类特殊轨道天体的监测仍是空白。研究团队建议,需在金星轨道或太阳 – 金星拉格朗日点部署空间天文台,才能突破地基观测的局限。

面对潜在风险,动能撞击成为当前最现实的防御手段。2022 年美国 “双小行星重定向测试” 任务已验证其可行性,通过航天器高速撞击使小行星轨道发生偏移。中国也在推进相关技术储备,天问二号任务已突破小行星捕获、自主导航等关键技术,为后续防御任务奠定基础。但专家强调,防御的前提是 “早发现”,若金星共轨小行星的探测问题无法解决,再好的防御技术也无从施展。

新闻总结:

最新研究发现,金星附近 20 颗共轨小行星中,19 颗存在轨道交叉地球的风险,部分直径超 300 米的个体或形成数千米宽陨石坑。这些天体因太阳强光遮蔽难以被地基天文台探测,其轨道每 1.2 万年周期性变化,未来可能逼近地球。当前全球小行星防御体系尚未覆盖此类特殊轨道目标,研究团队呼吁部署空间天文台加强监测,同时依托动能撞击等技术储备构建应对能力,以防范这一来自金星方向的 “隐形威胁”。

发表回复