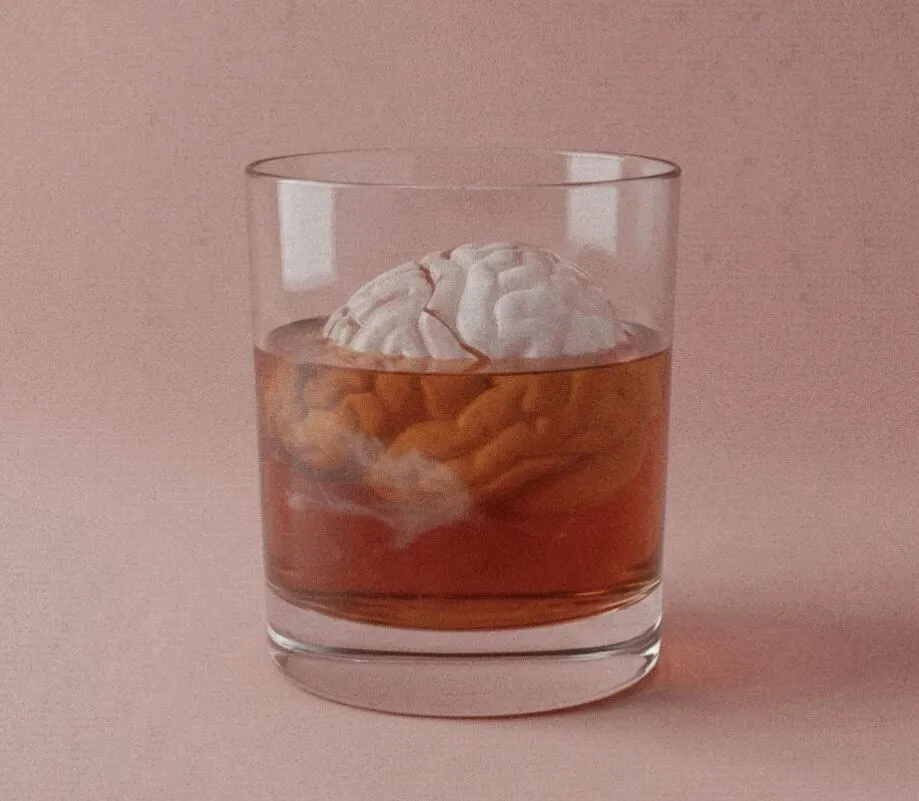

“每天一小杯红酒,既能助眠又护脑”—— 这个流传数十年的 “健康常识”,如今被科学狠狠打脸。9 月 25 日,《三眼乌鸦》发布的最新研究综述显示,2024 年一项采用 “孟德尔随机化” 技术的权威研究,彻底颠覆了 “适度饮酒有益大脑” 的认知:不仅未发现任何证据支持轻度饮酒能预防痴呆,反而证实 “喝得越多,大脑风险越高”—— 每天喝两杯酒,大脑灰质减少程度相当于衰老两年,早发性痴呆风险更是飙升 3 倍多。世界卫生组织也明确表态:“对大脑健康而言,没有安全的酒精摄入量。”

传统认知崩塌:“J 形曲线” 是错觉,混杂因素误导多年

“不喝酒的人、酗酒的人风险高,适度饮酒最健康”—— 这一 “J 形曲线” 理论,曾让无数人相信 “小酌有益”。但研究指出,过往支持该理论的观察性研究,存在致命漏洞:那些 “适度饮酒” 的人群,往往同时拥有更高收入、更均衡饮食、更规律运动等健康生活习惯,“真正保护大脑的是这些习惯,而非酒精本身。” 香港大学公共卫生学院教授陈凯指出,这是典型的 “相关≠因果”,酒精不过是 “健康生活方式” 的 “附带品”,而非 “保护者”。

为打破这一误区,科学家采用 “孟德尔随机化” 技术 —— 利用基因随机分配的特性,找到天生 “不耐酒” 的人群(如携带 ADH1B 基因变异、喝酒易脸红的人),与普通人群对比。由于基因分配不受后天生活方式影响,这种 “自然随机对照试验” 能更精准揭示因果关系。2024 年发表在《分子精神病学》的研究正是通过该方法发现:“J 形曲线” 的保护效应完全消失,轻度至中度饮酒者的痴呆风险,与不饮酒者并无差异,甚至喝得越多,风险越高。

大脑的 “隐形杀手”:喝得越多,脑萎缩越严重

神经影像学研究则让酒精对大脑的损伤 “可视化”。2022 年牛津大学对 2.5 万人的脑部 MRI 扫描显示,酒精摄入量与大脑灰质、白质体积减少呈 “线性关系”—— 不存在任何 “安全阈值”,喝一口就有一口的伤害。

“大脑灰质负责思考、处理信息,白质负责传递信号,它们的减少就像大脑‘硬件缩水’。” 陈凯解释,每天喝两个单位酒精(约一大杯红酒或一品脱啤酒)的人,大脑灰质减少程度相当于衰老两年,且这种损伤比吸烟、肥胖对大脑的影响更显著。更可怕的是,这种损伤是累积性的:中年时每天小酌,老年时认知衰退、痴呆的风险会大幅增加。

对早发性痴呆(65 岁前发病)的研究更令人警醒。2018 年法国一项覆盖百万患者的研究发现,“酒精使用障碍” 是早发性痴呆最强的可改变风险因素 ——57% 的早发性痴呆病例与长期大量饮酒有关,这类人群患病风险是普通人的 3.34 倍。“这打破了‘痴呆是老年病’的误区,年轻时的饮酒习惯,可能让大脑提前‘衰老’。” 陈凯强调。

权威机构转向:从 “减少饮酒” 到 “最好不喝”

随着证据链的完善,全球权威机构的健康建议正在转向。世界卫生组织早已将酒精列为 1 类致癌物,近年更明确指出:“为保护大脑健康,最好不饮酒。” 美国疾控中心也更新指南,不再提及 “适度饮酒有益”,而是强调 “任何饮酒都有风险,需谨慎评估”。

“科学不是要禁止饮酒,而是提供真相。” 陈凯表示,过去人们可能在 “适度有益” 的错觉下饮酒,如今应更新 “风险认知”:每一次饮酒,都是在为未来的大脑健康 “埋雷”。对于有家族痴呆史、脑外伤史的人群,更应尽量避免饮酒,“大脑健康没有‘后悔药’,提前预防比事后补救更重要。”

新闻总结

“适度饮酒有益大脑” 的传统认知被最新科学研究彻底颠覆:2024 年孟德尔随机化研究证实,不存在 “适度饮酒护脑” 的情况,酒精摄入量与痴呆风险呈 “剂量 – 反应关系”,喝得越多风险越高;神经影像学研究显示,每天喝两杯酒,大脑灰质减少程度相当于衰老两年;早发性痴呆研究发现,57% 的病例与长期饮酒有关,风险飙升 3 倍多。过往 “J 形曲线” 理论是因未排除健康生活方式等混杂因素导致的错觉。世界卫生组织等权威机构已转向建议 “为健康最好不饮酒”,提醒公众正视酒精对大脑的累积损伤,尤其是有痴呆家族史人群需谨慎。

发表回复