在当今科技飞速发展的时代,具身智能成为了科技界炙手可热的话题。产业界纷纷将目光聚焦于“大脑”的进化速度,优必选、智平方等企业不断取得新突破,将人工智能大模型技术投入实际商业和工业场景。然而,在9月19日于深圳举办的科技创新院士报告厅活动上,中国科学院院士、哈尔滨工业大学未来技术学院院长冷劲松却另辟蹊径,将焦点放在了具身智能更底层的环节——“身体”本身,为我们揭示了人形机器人“身体”革命的无限可能。

冷劲松指出,现有的具身智能概念通常包含感知、决策、控制三层,但却缺少关键的“执行层”。他和他的团队致力于研究能够主动改变形状、软硬、功能的智能材料,目标是让其成为替代传统电机的未来“肌肉”。这种智能材料具有独特的性能,能根据外界的电、磁、光、热、溶液酸碱度等不同激励主动做出响应。

在航空航天领域,这种智能材料的应用前景广阔。过去,卫星太阳能帆板展开依靠雷管和弹簧,环节多且有冲击,还曾导致中星18号和鑫诺二号卫星发射失败。冷劲松团队提出用智能材料做帆板驱动结构,2025年9月初,搭载该方案的小型商业卫星发射升空,其柔性太阳能帆板成功在轨展开,这是国际上首次将这种智能材料作为卫星“主电源”使用。该技术此前也在“天问一号”火星探测器上得到验证,用于展开五星红旗和“自拍杆”。

不仅在“上天”方面表现出色,这种智能材料也在“入地”的工业制造和生物医疗领域大显身手。在工业制造中,生产新能源汽车用的碳纤维储氢气瓶时,传统取出异形芯模的方法复杂,而冷劲松团队用智能材料制作可变形模具,产品成型后模具可自行变细抽出。在生物医疗领域,用可降解的智能高分子材料做心血管金属支架,可在血管愈合后自行降解吸收,先天性心脏病儿童的心脏封堵器也可用该材料实现个性化打印和后期降解。

此外,这种智能材料还有更多应用场景,如能根据人体湿度变化模拟汗孔开闭的智能服装、能根据车速改变外形降低风阻的汽车、下暴雨时能自动升起的应急防洪坝以及可重复擦写使用的盲文纸。冷劲松认为,具身智能缺执行层,传统机器人依赖的电机和减速器成本高、重量大,而智能材料能提供全新的“肌肉”,构成机器人的“身体”,他甚至构想了智慧材料=智能材料 + AI +类生命特征的未来。

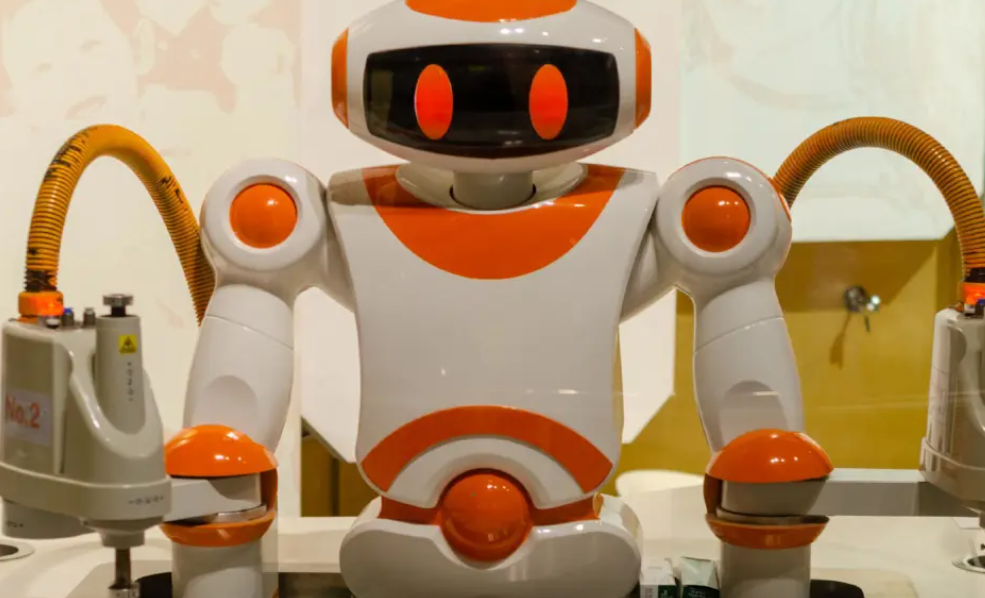

与冷劲松关注的“身体”革命不同,当前产业界正围绕“大脑”展开激烈竞争。智平方与惠科合作,将有超1000台由VLA大模型驱动的具身智能机器人进入惠科生产基地;优必选获得全球人形机器人领域最大合同,其大模型在国际权威基准测试中获四项全球第一。此外,帕西尼等公司也在为“大脑”构建更敏锐的“神经系统”。

然而,冷劲松也指出中国智能材料产业在产品化方面可能面临被日本和德国公司抢占先机的风险。在中国,一边是企业加速“大脑”与“神经系统”的竞速,一边是科研力量探索“身体”的革命,两条路径都在向前发展,共同面临的挑战是将技术优势转化为具备成本效益和长期可靠性的产品。

发表回复